愛用している香水や芳香剤など、使い続けているうちに香りが薄くなったように感じたことはありませんか?

また、お友達の家に遊びに行き、玄関のドアを開けた瞬間に独特な匂いを感じたけれど、しばらくするとそのにおいが気にならなくなったという経験はないでしょうか?

最初は強く感じていた香りが、時間が経つにつれて薄く感じることがあります。

この現象は、嗅覚に関わるさまざまな要因が関与しています。

まずは香りを感じるしくみについてご説明します。

香りを感じるしくみ

香りは、香りの元となる物質から放出される揮発性の分子(有機化合物)です。

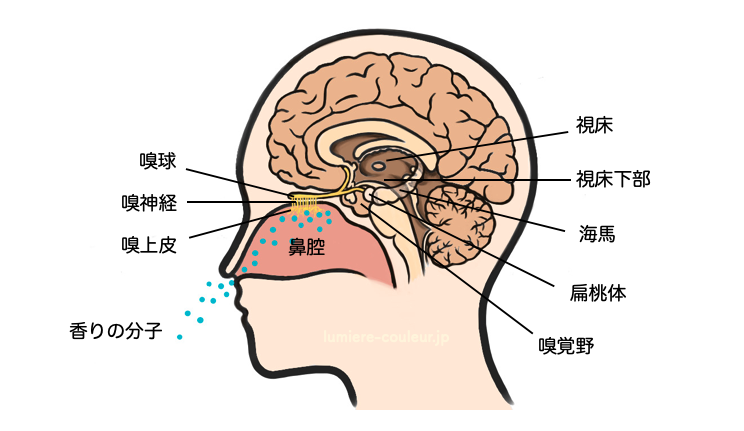

空気中に漂う香りの分子が鼻から吸い込まれ、鼻腔に到達します。

鼻腔の天井部分には、粘膜で覆われた嗅上皮があり、その粘膜層の中には嗅繊毛を広げた嗅細胞が張り巡らされています。

嗅繊毛の表面には、香りの分子と結びつく受容体があります。

香りの分子が受容体に結びつくと、嗅細胞内で香りの情報が電気信号に変換され、嗅神経を通って嗅球に伝わります。さらに、その信号は大脳の梨状皮質、扁桃体、視床下部、嗅内野などの脳領域に送られます。

側頭葉にある梨状皮質から嗅覚野へ情報が伝達されると、香りのイメージが作られ、何の香りであるかを認識します。

扁桃体や視床下部へ伝達された信号は、香りによって情動の変化を引き起こし、内分泌系や自律神経系へ働きかけます。

嗅内野を経て海馬へ情報が伝達されると、香りが過去の記憶と結びつきます。

海馬は記憶を司り、扁桃体は「好き」「嫌い」などの情動を司る場所です。このため、香りは記憶を呼び起こしたり、感情を引き起こすことがあります。

香りの感じ方のメカニズム

同じ香りを嗅ぎ続けると、嗅覚の感度が低下し、香りの感じ方が弱くなります。これを「嗅覚の順応」といいます。

嗅覚が順応することによって、私たちは周りの環境の変化に適応し、 新たな香りの情報を感じやすくなると考えられています。

嗅覚は他の感覚器官と比べて疲れやすく、同じ香りを嗅ぎ続けると、脳へ伝える電気信号が生じにくくなり、香りの信号を送らなくなります。この現象を「脱感作」と呼びます。

例えば、同じ香水や芳香剤を使い続けていると、最初は香りが強く感じられますが、次第にその香りをあまり感じなくなります。

嗅覚疲労は、同じ香りに対してのみ起こり、新しく入ってきた香りには反応します。

たとえば、ガス漏れや腐敗臭などの異臭に敏感に反応するのは、嗅覚が生命の維持に欠かせない重要な感覚器官であるためです。

脱感作をリセットする方法としては、自分の肌のにおいを嗅いだり、コーヒー豆の香りを嗅ぐなどがあります。

香りを変えるタイミングと工夫

嗅覚の順応は、周りの環境に適応するため、香りに対する感度が自然に低下する適応反応です。

しかし、香りが薄く感じることで、無意識に香水を付けすぎたり、芳香剤の使用量が増えてしまうこともあります。

近年、「香害」や「スメルハラスメント」といった香りによるハラスメントが社会問題として取り上げられるようになりました。この問題にも「脱感作」が大きく影響していると考えられます。

お気に入りの香りであっても、長期間使用しないことや数種類をローテーションで使うなどの工夫が大切です。

香りをローテーションで使うことで嗅覚がリセットされ、再び新鮮さを感じることができます。

スメルハラスメントとは?

スメルハラスメントとは、強い香りが他者に不快感や健康への影響を与える状況を指します。

香りが原因で身体的、精神的なストレスを感じる人々が増えており、社会的な問題として取り上げられています。

嗅覚は、長時間同じ香りを嗅ぎ続けることで、嗅覚が順応することにより、自分の体臭や自宅のにおいなども感じにくくなります。

そのため、香りに対して気を使うあまり、芳香剤や柔軟剤、香水などを過剰に使いすぎてしまうことがあります。

芳香剤や柔軟剤、香水などに含まれる合成香料は、香りの持続性を高めるための添加物を使用しており、自分がその場を去った後でも、まるでその場所にいるかのように香りが長く残り続けることがあります。

合成香料の強い香りは、電車内や職場などで不快感を与え、頭痛やアレルギー症状を引き起こすことがあります。

自分にとって心地よい香りであっても、香りの感じ方には個人差があるため、過度に使用しないよう注意が必要です。

香りの選び方:天然と合成、どちらを選ぶ?

最近、合成香料を使用したリードディフューザーやアロマキャンドルなどのルームフレグランスが人気を集めています。

これらは長時間香りが持続するため、便利に感じる方が多い一方で、嗅覚疲労を引き起こす可能性もあります。

天然精油は酸素に触れることで揮発しやすく、香りの持続性は短いものの、その香りの信号はわずか0.2秒で脳に届き、有効成分が血液の流れに乗って全身に作用します。

天然精油でも、ずっと同じ香りを嗅ぎ続けると香りを感じにくくなりますが、効果は持続しています。

精油の効果を得るためには、持続性は必要なく、一瞬の香りでも十分に効果を発揮します。

嗅覚疲労を避けるためにも、香りを使い分けることが大切です。

その一瞬一瞬を日常生活に取り入れ、その場所や場面に合わせて効能を選び、使っていくのがおすすめです。

まとめ

同じ香りを嗅ぎ続けると、その香りが薄く感じるのは、嗅覚の順応や脱感作といった自然なメカニズムによるものです。

これらは脳が新しい情報に敏感に反応できるようにするための適応反応であり、決して香りの品質が低下したわけではありません。

嗅覚疲労を避けるためには、強い香りに長時間さらされるのを避けることが大切です。

香りを楽しむためには、香りを1~2週間おきにローテーションで使い、使用量を調整することで、同じ香りでも新鮮に感じられるようになります。

また、香りを過度に使用しないよう心がけることは、スメルハラスメントを避け、周囲の人々に不快感を与えず、人間関係を良好に保つことにもつながります。

この現象を理解することで、香りの選び方や使い方が変わってきます。

生活の中で、香りを効果的に取り入れてみてくださいね。

参考文献:

- 総務省/誌上セミナー「悪臭について」 第1回 においに関する基礎知識/公益社団法人におい・かおり環境協会/機関誌「ちょうせい」第105号(令和3年5月)

- 成人病予防対策研究会発行/知っているようで知らない五感のしくみ~嗅覚~/「ほすぴ」予防医学学術刊行物164号/2018年